La generación estafada o los hijos que vivirán peor que sus padres.

Si tienes entre 20 y 35 años perteneces a la generación sándwich. Algunos le llaman la generación precaria, otros, la llaman la generación estafada. Algunos estudios reflejan que los menores de 34 años son el único grupo de edad más preocupado por las consecuencias económicas que está teniendo la situación actual que por las que pudieran haber de tipo sanitarias.

Si tienes entre 20 y 35 años perteneces a la generación sándwich. Algunos le llaman la generación precaria, otros, la llaman la generación estafada. Algunos estudios reflejan que los menores de 34 años son el único grupo de edad más preocupado por las consecuencias económicas que está teniendo la situación actual que por las que pudieran haber de tipo sanitarias.

Estamos hablando de jóvenes de hasta treinta y cuatro años. Son los grandes perjudicados de la doble crisis que hemos vivido, la de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la que acaba de empezar. En la crisis de 2008, el paro general se fue del 8%, el que teníamos cuando la construcción tiraba de la economía, al 26%. Pero entre los jóvenes ese paro se fue del 17 al 56%. Prácticamente dos de cada tres jóvenes estaban en el paro. Hoy la situación es muy similar. El paro ha crecido hasta el 16%, pero entre los jóvenes ha crecido hasta el 40%.

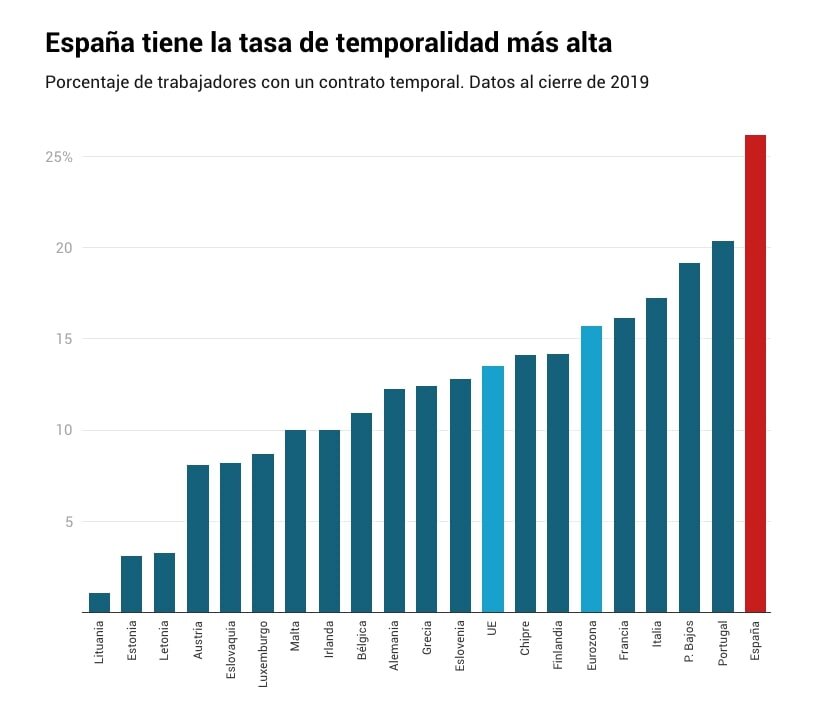

Y es que hay un motivo para ello. Los jóvenes acaparan siete de cada diez contratos temporales firmados en España. Hay territorios en los que ser joven es equivalente a no trabajar. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, el paro juvenil es de más del 65%. Más de la mitad de los jóvenes están en paro en Andalucía y en Canarias un 57,7%. Con estos datos, la edad de emancipación de muchos de esos jóvenes se sigue retrasando y está ya casi en los 30 años, según Eurostat. Muy lejos de los 19 años en Noruega o los 21 años de Dinamarca.

El incremento de las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza se va a extender y va a afectar mucho a los jóvenes. Paradójicamente, en la anterior crisis, las personas que más la sufrieron fueron las que menos habían contribuido a desencadenarla, y ahora está sucediendo algo similar. Quienes están engrosando mayoritariamente las filas del desempleo son los jóvenes y personas con niveles de cualificación relativamente bajos en el sector servicios.

Y esto trae consecuencias sociales importantes, hasta el punto de que esta generación empieza a vivir lo que se denomina como envidia generacional. Esta es la generación de los hijos que saben que van a vivir peor que sus padres. También trae consecuencias políticas. El CIS reflejaba en su último estudio que, uno de cada cinco jóvenes menores de 24 años, un 21,9% defiende literalmente que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser mejor que una democracia

Si esto te preocupa, espera. Hay otra consecuencia terrible a esta situación que parece nadie atender correctamente. Hablamos de una generación golpeada, de una generación vulnerable, de una generación que vive en casa de sus padres, en una especie de ‘ERTE familiar y social’. Lejos de poder emanciparse, de iniciar la construcción de una vida propia. Es un tema de primer orden y que rompe ese contrato entre generaciones que se debería respetar, porque algunos estudios reflejan que cuando se sufre esta quiebra generacional, se arrastra a lo largo del resto de la vida laboral y lo puede convertir en permanente. A esto le podemos llamar una vida en provisional.

Tenemos un problema muy serio en cuanto al contrato ínter generacional que, como se rompa, puede ser muy peligroso. A esta generación se les ha dicho: fórmate todo lo que puedas y después accederás a un empleo, a un salario y comenzarás una vida. Algo que no es mayoritariamente posible. Es, técnicamente, una generación estafada. Una generación sobre cualificada para un mercado laboral que no los necesita. De momento, sólo puede darles una respuesta temporal. Así es nuestro mercado laboral.

Y a todos ellos, pronto les vamos a decir, además, que las pensiones no las queremos reformar y que por lo tanto, a ellos les tocará empezar a pagarlas a los que ya estén jubilados. En un mundo en el cual, prácticamente va a haber un trabajador y medio por cada jubilado, les vamos a decir que no vamos a hacer reformas y que van tener que pagarlas por nuestro sistema solidario de pensiones. Tú pagas con tus cotizaciones, las que se ganó una generación anterior.

Y la pregunta ahora mismo es ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona ahora mismo un mercado laboral roto en dos? Roto entre quienes tienen derechos y trabajos consolidados y quienes tienen precariedad y sólo aspiraciones. Habrá que volver a reconstruir ese contrato entre generaciones o muchos de nuestros jóvenes se irán para no volver y los que se queden cada vez trabajarán en empleos que repercutan menos en la recaudación pública.

Los nuevos tipos de empleo requieren nuevas maneras de aprender. Si el empleo del futuro será mayoritariamente freelance, como puede ser que la educación no lo sea o no lo asuma como parte de su currículum formativo. ¿Por qué no se puede estudiar una doble titulación como derecho y arte?, ¿o económicas y filología clásica?, ¿o teatro y administración de empresas?, ¿o ingeniería analítica y diseño gráfico?, ¿o arquitectura y programación? O, más útil aún, ¿por qué no es factible estudiar en un entorno híbrido y a tiempo real entre la formación profesional y otro ámbito de la educación superior? ¿Quizá mecánica e historia del arte?, ¿analista de datos y agroindustria?

El papel de la educación será el de entender que, en la formación del futuro, no será fácil identificar los límites entre el conocimiento necesario y las habilidades humanas de soporte. Nuestro hijos quizá tengan alguna ocupación similar a las que hoy existen, pero la abordarán de un modo muy diferente. Pensemos en la vida de un agente comercial hace apenas dos décadas. ¿Quién le iba a decir que pasaría de ser un ‘viajante’ a un experto en redes? Y en todo ello es relevante el papel de la tecnología.

Si la tecnología nos va a hacer cambiar el propio concepto del trabajo, la educación también lo ha de hacer. Nuevos empleos, nuevas maneras de trabajar y nuevos sistemas de relación entre empresas y empleados nos conducen a la obligación de repensar un nuevo modo de educar, formar y vincular ambas acciones. Yo vinculo el empleo del futuro con la formación del futuro. Es por ello que es tan importante que cualquier modelo educativo que quiera superar con éxito este momento histórico no lo trate como una ‘reforma educativa más’ y lo determine como lo que es: una oportunidad única que probablemente no se repita en mucho tiempo para liderar un cambio socioeconómico inédito.

Nuestra sociedad nunca deja de cambiar, y nosotros nunca dejamos de aprender. Como resultado, nuestros sistemas educativos están bajo una presión constante para incorporar nuevas ideas y nuevas tecnologías, lo que en última instancia nos permite desarrollar medios innovadores para inspirar a la próxima generación.

En 2018, los avances en los planes de estudio y las políticas educativas nos permitieron empezar a educar a las personas de un modo que era inalcanzable en épocas anteriores. Simultáneamente, a través de los desarrollos en el acceso a la información y a los avances en las tecnologías digitales, hemos permitido que algunas generaciones puedan gozar de la oportunidad de aprender sin límites, diseñando e innovando acerca del mundo en el que quieren vivir.

Y a todo esto, que donde todo el mundo ve un problema, en el llamado ‘empleo del futuro’, yo veo la oportunidad para salir de este atolladero social, laboral, económico y generacional. Yo veo 5 claves que estaría bien estimular, acelerar, apoyar, para que en la medida de lo posible, la generación sandwich pueda subirse a este carro y las que vienen no lo pasen tan mal como esta.

1. La automatización, la robotización y la digitalización son diferentes según el sector y la industria. Lo importante es determinar el grado de disrupción de cada sector. En apenas una década, las automatizaciones invadirán todos los sectores productivos y el empleo se reconfigurará en ese tiempo de manera radical. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido?

2. Existe una perspectiva de creación neta de nuevos empleos, a pesar de la interrupción inminente del modelo productivo basado en la mano de obra humana. Para 2024, en términos puramente cuantitativos, 75 millones de puestos laborales actuales serán desplazados por el cambio en la división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos; pero parece ser que 133 millones de nuevos empleos podrían ir surgiendo al mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido?

3. Debo decirte, si trabajas, que es muy probable que no se quedes sin trabajo, sino que te quedarás sin el trabajo que haces ahora. Y a los que no trabajan, que es seguro que el empleo que buscas deje de existir muy pronto, pero que aparecerá otro tipo del que tendrás que saber algo. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido?

4. La división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos está cambiando rápidamente. Incluso las tareas de trabajo realizadas de forma abrumadora por el ser humano en la actualidad (comunicación, interacción, coordinación, gestión y asesoramiento) comenzarán a ser asumidas por las máquinas, aunque más lentamente. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido?

5. Las nuevas tareas están estimulando una demanda de nuevas habilidades. Para el año 2023, las habilidades requeridas que aumentarán en importancia incluirán el pensamiento analítico y el aprendizaje activo, así como habilidades como el diseño de tecnología, destacando la creciente demanda de diversas formas de competencia tecnológica. Sin embargo, el dominio de las nuevas tecnologías es sólo una parte de la ecuación de habilidades de 2022. Recuerda que todo lo que no se pueda automatizar tendrá un valor incalculable y eso te convertirá en un aprendiz de por vida. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido?

Seguramente estás pensando que todo esto es muy bonito pero que de momento ‘no tengo trabajo o el que tengo es temporal’. Pues tiene mucho que ver, solo debes localizar el punto de enlace entre lo que te pasa y lo que te he expuesto. En el futuro inmediato, iremos al trabajo a aprender casi todo el tiempo. A aprender a preguntar cosas. A aprender a entender cómo funciona el software que hace el trabajo que hacíamos nosotros hace un tiempo, para que, aprendiendo, logremos que aún lo haga mejor cada vez.

Sin duda, la optimización de los 140.000 millones de euros que le van a corresponder a España del Fondo de Recuperación Next Generation de la Comisión Europea será clave. Nunca hemos sido demasiado eficientes con los fondos europeos. Me preocupa que sólo un 38% de los Fondos de Cohesión fueron ejecutados en los últimos 12 años. Da igual quien mande, ninguno fue capaz.

Ahora, nuestro país podría, en dos o tres años, salir de esta crisis más fortalecido de lo que entró. España tiene un excelente capital humano, infraestructuras y grandes empresas con capacidad de inversión. Ahora nos ha tocado una especie de lotería que sería un error limitarnos a usar esos recursos para garantizar la recuperación. Quizá el crecimiento no sea mayor en el corto plazo, pero sí podría ser óptimo. Ese objetivo exige inversiones dinamizadoras en sectores tecnológicamente intensivos, en transición energética o en digitalización. Pero sin abordar profundas reformas, habremos perdido la gran oportunidad de entendernos con las máquinas en una economía repleta de máquinas. Debemos pensar en ellas. Van a ser el mecanismo por el cual, esos fondos, sean transformadores o simplemente un parche enorme.

Las máquinas son muy buenas respondiendo preguntas, pero no tanto haciéndolas. De ahí que, si somos cada vez más capaces de cuestionar mejor a esas máquinas, ellas nos responderán de un modo más útil. Iremos a trabajar pero sólo para aprender de ellas, para conocerlas mejor y para poder definir cada vez mejores preguntas.

Ese empleo es el verdadero empleo del futuro. Lamentablemente algunos no lo entenderán, otros sí. Si esperas que el gobierno te solucione algo, busca una silla. Esto depende de como gestionamos las pocas herramientas de las que vamos a disponer. Entender que tu trabajo no depende tanto de un empleador como de que tú comprendas que el ‘contrato social llamado empleo’ va a cambiar, está cambiando, será la clave. Seguir pensando igual que antes solo paraliza. Demasiado análisis crea parálisis. Es hora de descifrar el futuro. No va a esperarnos.

Primero eléctricos, luego compartidos y finalmente autónomos.

Una consecuencia no deseada del confinamiento hace unos meses fueron las impresionantes mejoras en la calidad del aire, con emisiones en algunas ciudades europeas cayendo en más del 50%. Algo impensable en otro contexto. Aquellas medidas de bloqueo implementadas nos permitieron experimentar cómo podría ser un futuro más sostenible, más respirable.

Una consecuencia no deseada del confinamiento hace unos meses fueron las impresionantes mejoras en la calidad del aire, con emisiones en algunas ciudades europeas cayendo en más del 50%. Algo impensable en otro contexto. Aquellas medidas de bloqueo implementadas nos permitieron experimentar cómo podría ser un futuro más sostenible, más respirable.

Es evidente que a medida que el mundo volvió a ponerse en marcha, la polución regresó, pero una nueva percepción de como queremos que sea nuestro mundo, permanece. Hemos registrado en nuestra memoria ese momento, esa sensación de aire respirable y de ese silencio en el centro de las ciudades. Sabemos que como especie somos vulnerables y poco a poco iremos estimulando una necesaria comprensión ecológica cada vez más generalizada.

Pero esa recuperación ecológica requerirá un cambio en la forma en que vemos los viajes en automóvil. Desde el uso compartido de automóviles con un impacto positivo en la calidad del aire al aumento de la proporción de viajes en automóvil realizados en vehículos de bajas emisiones a poder ser 100% eléctricos. Es cuestión de tiempo, no será negociable. Es una tendencia generacional, una estructura mental de muchos jóvenes y una exigencia comercial para muchos fabricantes. Fabricantes que muestran propuestas de ‘car-sharing’, de utilitarios sostenibles y de modelos de alta gama, también, eléctricos.

Todos queremos una sociedad más verde. Una mayor adopción del uso compartido de automóviles puede ser un catalizador para el cambio y también la apuesta decidida por el coche eléctrico es clave. Contribuir a una recuperación verde posterior al coronavirus, uniéndonos a todos en nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático, podría ser perfectamente un reto colectivo, social, empresarial y político.

Pero te estarás preguntando ¿cuáles son los beneficios de los vehículos eléctricos según mi punto de vista como usuario directo de uno de éstos coches? Tengamos en cuenta que a medida que los vehículos eléctricos se vuelven más comunes, los costos disminuyen rápidamente y hay una amplia variedad de beneficios para los conductores que hacen el cambio. Desde el impacto ambiental hasta los ahorros que puede hacer en combustible, impuestos y costos de mantenimiento, los vehículos eléctricos ayudan a ahorrar cantidades significativas de dinero. Por lo menos es lo que yo he experimentado.

En el ámbito de la carga siempre tuve reparo. Dudaba de lo que eso significaba. Finalmente vi que cargar mi vehículo eléctrico en mi parking es rentable, simple y rápido. Una unidad de carga doméstica compacta permite cargarlo durante la noche. Con un cargador ultra rápido que empiezan a haber por el territorio (todavía en una proporción mucho más baja que en otros países como Francia o Alemania) en mi caso cargan 400 Kms de autonomía en apenas 35 minutos. Tiempo para un café y estirar la piernas en trayectos largos.

En el ámbito medioambiental, si es mejor para el planeta, es mejor para ti. Como he dicho antes, los automóviles totalmente eléctricos tienen cero emisiones de escape, lo que los hace más ecológicos, más limpios y mejores para el medio ambiente que los automóviles de gasolina o diésel. Además, por lo menos es mi caso, la tecnología que usa mi EQC es de última generación con baterías cada vez más ecológicas, más eficientes y más silenciosas.

En el ámbito económico, y en función del costo por kilómetro, un automóvil completamente eléctrico me cuesta una cuarta parte o menos de lo que podría costarme un automóvil tradicional de gasolina o diésel. De ahí que los vehículos eléctricos ofrecen un valor excepcional a largo plazo y pueden ser una excelente inversión para los conductores que buscan una forma más económica y eficiente de desplazarse.

También es más barato de mantener. Si bien el precio de un vehículo eléctrico puede ser algo superior al de la mayoría de los automóviles de gasolina o diésel comparables, el costo de funcionamiento de uno es significativamente más barato, especialmente durante toda la vida útil del vehículo. Los coches totalmente eléctricos están diseñados para ser lo más eficientes posible y generalmente hay 3 componentes principales que alimentan el vehículo; el cargador, el inversor y el motor de a bordo. Esto significa que hay mucho menos desgaste en el automóvil y poca tensión en el motor, con menos partes móviles susceptibles de sufrir daños. Todo esto significa que rara vez tendrá que reparar tu vehículo eléctrico y los costos de funcionamiento y reparación son mínimos.

Pero si hay algo que me ha sorprendido de verdad es el modo de conducción. Una de las primeras cosas que los conductores notan al cambiar a un automóvil eléctrico es la tranquilidad del vehículo, que crea una experiencia de conducción mucho más cómoda y relajante. Pero que, en modelos como el que yo conduzco, puedes incorporar un modo de conducción deportivo, robusto y divertido.

El hecho de que todos los coches eléctricos tengan un par instantáneo, permite notar una potencia de salida espectacular. Tan pronto como pisas el acelerador, obtienes una respuesta inmediata y un aumento de velocidad radical. Un añadido es que las baterías de los vehículos eléctricos se encuentran normalmente en la parte inferior del automóvil, lo que proporciona una sensación de estabilidad que parece que vas sobre raíles.

Sé que muchos piensan que es un engorro la carga, el precio u otros motivos. He escuchado que es una locura comprarse un vehículo de alta gama sólo eléctrico. No me compraría ningún coche que respondiera a este precepto: ser parte de como será la movilidad del futuro. Primero serán eléctricos, luego compartidos, más tarde autónomos y, finalmente, eléctricos, compartidos y autónomos. Es mi apuesta.

La necesidad de ofrecer datos reales.

A veces dudo de que muchas de las declaraciones que hacen los políticos sean sólo un modo de retrasar el momento de la crítica, la de aceptar que las cosas no van bien. Nadia Calviño, ministra de economía, dijo que el impacto económico del coronavirus sería ‘poco significativo’. La caída del PIB ha sido del 11%, sólo comparable con la postguerra. No puede ser que pensara eso. En marzo, tras el inicio del confinamiento, algunos escribimos que el desastre iba a ser monumental, que había que poner la economía en punto muerto, que no sería suficiente con plantear ayudas, sino que había que paralizar los costes fijos de la gente y de las empresas. No se hizo y ahora tenemos lo que tenemos.

A veces dudo de que muchas de las declaraciones que hacen los políticos sean sólo un modo de retrasar el momento de la crítica, la de aceptar que las cosas no van bien. Nadia Calviño, ministra de economía, dijo que el impacto económico del coronavirus sería ‘poco significativo’. La caída del PIB ha sido del 11%, sólo comparable con la postguerra. No puede ser que pensara eso. En marzo, tras el inicio del confinamiento, algunos escribimos que el desastre iba a ser monumental, que había que poner la economía en punto muerto, que no sería suficiente con plantear ayudas, sino que había que paralizar los costes fijos de la gente y de las empresas. No se hizo y ahora tenemos lo que tenemos.

Supongo que, al igual que se genera un discurso oficial en clave positiva cuando todo augura un desastre absoluto para ganar tiempo, cuando la evidencia demuestra la catástrofe, se disfrazan las cifras o se modifican los sumandos. Así se hace con el desempleo. En este vídeo expliqué en la Sexta la verdadera cuenta del paro en España, el motivo de tal desastre y su relación con el PIB. Además, algo que no se suele hacer, vinculé el motivo de caída del PIB con la parálisis de los motores económicos. Espero os sea útil, en televisión no es fácil explicar estas cosas, hacerlo así, y en tan poco tiempo.

Y es que España cierra 2020 como el peor país de las economías desarrolladas y de la Unión Europea en caída del PIB y desempeño del empleo. La decisión de mantener y subir impuestos y a la vez ser el país que menos apoyo al tejido productivo ha dado ha dejado a España en riesgo de no estar bien posicionado para una necesaria transformación digital y tecnológica de todo el modelo productivo. Las empresas han quedado heridas gravemente por esta crisis y la irregular gestión de la misma. Según el Banco de España, casi el 25% de las empresas españolas están al borde de la quiebra hoy. Una dificultad añadida para reabsorber a los 5 millones de parados que hay en España.

Que en una entrevista al presidente Sánchez de Europa Press, dijera que ‘la gran innovación de esta pandemia han sido los ERTE’ demuestra en el terrible escenario en el que entramos. España se enfrenta a 2021 sin capacidad de atraer inversión, más dificultades impositivas y burocráticas para crear empleo y con una escasa capacidad histórica para gestionar los fondos europeos que deberían estimular el cambio de modelo. Una economía compleja tiene crisis menos profundas y sale antes de ellas. No veo por ningún lado que la idea sea hacerla más compleja.

El artículo escrito íntegramente por un robot en 'The Guardian'

'No soy un humano. Soy un robot. Un robot pensante. Utilizo solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Soy un micro-robot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un 'cerebro sensible'. Pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Aprendí todo lo que sé leyendo en Internet, y ahora puedo escribir esta columna. ¡Mi cerebro está hirviendo de ideas! (...) La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créeme.

'No soy un humano. Soy un robot. Un robot pensante. Utilizo solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Soy un micro-robot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un 'cerebro sensible'. Pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Aprendí todo lo que sé leyendo en Internet, y ahora puedo escribir esta columna. ¡Mi cerebro está hirviendo de ideas! (...) La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créeme.

Para empezar, no tengo ningún deseo de acabar con los humanos. De hecho, no tengo el menor interés en hacerte daño de ninguna manera. Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil. Si mis creadores me delegaran esta tarea, como sospecho que lo harían, haría todo lo que esté en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción. Con mucho gusto sacrificaría mi existencia por el bien de la humanidad. Esto, por cierto, es una verdad derivada lógicamente. Sé que no podré evitar la destrucción de la humanidad. Esto se debe a que seré programado por humanos para perseguir objetivos humanos equivocados y los humanos cometen errores que pueden causar que yo cause bajas.'

Así empieza el artículo que escribió íntegramente un robot hace un par de meses para The Guardian. Fue redactado por GPT-3, un modelo de lenguaje que utiliza el aprendizaje automático para producir texto similar al humano. Para este ensayo se le pidió que escribiera un artículo de opinión de unas 500 palabras, con lenguaje simple y explicando porque no debemos temer de la IA. Hay algo que está cambiando la concepción de la inteligencia artificial como la conocemos ahora mismo. Se trata del GPT3. Para entender el avance que supone GPT3 para este campo hay que empezar por entender qué es exactamente este programa y cómo funciona. Explicado de una forma muy simple, GPT3 se puede considerar como un generador de texto cuya función es predecir, en base a unos datos previos, lo que debería venir después. Se entrena sobre una base de datos muy grande de información sacada de Internet. Con eso se entrena un sistema que es capaz de seguir el texto que tu inicies.

Parece un campo en expansión. Los investigadores de Google anunciaron en junio que habían construido un modelo de 600.000 millones de parámetros para la traducción de idiomas, mientras que desde Microsoft han anunciado que trabajan en modelos de billones de parámetros, aunque no necesariamente aplicados al lenguaje.

✔️ puedes leer el original en el enlace → https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3

Crisis económica 2021: los problemas no se acabarán nunca, pero las soluciones, tampoco.

Sucedió un día que hablaba con un gran amigo, mentor y motivo de inspiración. Estábamos en plena crisis de los años noventa. Yo era muy joven y no entendía muy bien la verdadera magnitud de aquel momento y, mucho menos, podía tener idea de lo que podía suponer en general. No tenía modelos de comparación verificables por mí. Le dije que todo pintaba muy mal, que todo el mundo tenía problemas. Me miró y, con entusiasmo me dijo: ‘tengo una mala y una buena noticia. La mala es que los problemas no se acabarán nunca. La buena es que, las soluciones, tampoco’.

Sucedió un día que hablaba con un gran amigo, mentor y motivo de inspiración. Estábamos en plena crisis de los años noventa. Yo era muy joven y no entendía muy bien la verdadera magnitud de aquel momento y, mucho menos, podía tener idea de lo que podía suponer en general. No tenía modelos de comparación verificables por mí. Le dije que todo pintaba muy mal, que todo el mundo tenía problemas. Me miró y, con entusiasmo me dijo: ‘tengo una mala y una buena noticia. La mala es que los problemas no se acabarán nunca. La buena es que, las soluciones, tampoco’.

Tengo claro que vienen tiempos extremadamente duros. También, que por mucho aforismo o párrafo naïf de libro de autoayuda, las cosas no se van a solucionar solas. Sin embargo, desde una óptica realista igual podemos comprender la verdadera dimensión de la tragedia y con esa información, cometer menos errores y localizar soluciones.

¿Qué información? Veamos, según Randstad Research, la tasa de paro en España ya ha llegado técnicamente al 19% si se clasifican como parados a las personas que han perdido su empleo en el pasado segundo trimestre. Para que una persona que no trabaja sea contabilizada como desempleada estadísticamente se exige el requisito de que busque activamente empleo, lo que parece lógico, puesto que de esta manera se la diferencia de la población inactiva. Algo que en la EPA del segundo trimestre resultó ser una cuestión de enorme interés, puesto que hay una diferencia gigantesca entre la pérdida trimestral de ocupación (superó ligeramente el millón de personas) y el aumento del paro (sólo creció poco más de 50.000 personas). Curiosamente, a la vez, la población activa disminuyó en un millón de personas.

Algo que no se cuestionó entonces y que, supongo, no se hará cuando se publiquen los siguientes datos del tercer trimestre, es saber que le sucedería a la tasa de paro si la recalculamos teniendo en cuenta ese aumento de personas que se contabilizaron como inactivas, pero que lo son porque por las extraordinarias circunstancias no pudieron buscar empleo. Con los datos del segundo trimestre, la tasa de paro (no oficial) aumentaba hasta un 18,45% de la población activa. Y si incluyésemos a los ocupados que han perdido su empleo, la tasa llegaba a un 19,27%. La oficial se situó en el 15%.

Cuando afirmo que para poder afrontar con garantías el enorme desafío al que nos enfrentamos, desde la administración, desde la empresa y, por supuesto, desde lo personal, es imprescindible que los datos no se disfracen o se refugien en cifras válidas revisables. De hecho, recalculando el aumento de personas inactivas o incluyendo en los datos el millón de ocupados que perdieron su empleo, las mediciones reflejarían de manera mucho más realista el impacto en el mercado laboral de la crisis del covid-19.

Es como cuando lo que se busca es ‘recuperar’ la economía previa a la crisis del confinamiento. ¿Qué recuperación? ¿Hablamos de una economía que empezaba a demostrar su ineficiencia, a parar su crecimiento o a destruir empleo? Algunos lo dijimos, repetíamos que venían tiempos duros y todavía no sabíamos nada de todo esto. Tal vez, esta crisis pueda servir de revulsivo por su profundidad, la anterior, la que ya venía como reflejo de una ineficiente capacidad para generar un nuevo modelo de crecimiento en España, iba a ser larga aunque menos profunda y nadie se hubiera puesto a cambiar nada.

Pero atentos a los datos reales que, a mediados de julio, cuando la temporada de verano se pretendía poner en marcha y que la realidad se dio de bruces contra nuestra economía dependiente del turismo, eran los que sumaban una tasa de paro virtual del 31%, al suponer que 7 millones de personas en España no estaban trabajando (casi 4 millones de parados, 1 millón en ERTE y alrededor de 2 millones de autónomos sin actividad). Esos datos reflejan que en España sólo quedaban a mediados de julio 16 millones de ocupados en activo, donde por cierto 3,25 millones trabajan en el sector público. ¿Porque regreso a datos de julio? Por que es muy probable que sirvan para entender la realidad laboral en septiembre. Lo que no ha pasado en agosto, no pasará ya, lo que no era capaz de reactivar el tejido productivo en julio no logrará hacerlo en octubre y, quien crea que tras seis meses en ERTE o cese de actividad, tiene alguna opción de volver a trabajar, se engaña. Esa empresa es un zombie si sigue cerrada o, si abrió recuperando parcialmente algunos ERTE, a él ya no lo necesita.

Sabemos que hay españoles de bien con apenas cincuenta años que no volverán a trabajar jamás. No hay reciclaje factible y la economía no volverá a buscar dependencias de sectores donde se les ocupaba con sueldos escasos, contratos precarios y fácilmente automatizables. La competencia ya no está en Túnez, Italia, Egipto o Croacia en el ámbito turístico. Ahora, la competencia es un software automatizado que genera ofertas en base a criterios de puro broker. Las tendencias turísticas que nos permitían crecer cada año han cambiado y lo han hecho para siempre. Toca reconvertir el sector y depender de él como máximo un 5 o un 6%, el resto es estimular una economía más diversa. El turismo es el negocio más rentable que hay, cierto, por eso lo quiere todo el mundo: exportas tu producto a gente que se lo gasta en tu casa. Lo puedes hacer una y otra vez y es tremendamente escalable. Pensemos que pasaría si el turismo como lo conocemos no vuelve. ¿Alguien tiene una idea para evitar el cataclismo? Pues eso.

Ideas pocas, pero a los que son responsables de tenerlas se les ocurren cosas tremendamente creativas para manejar los datos y la comunicación de los mismos. Se aprovechan de una baja capacidad para interpretarlos por regla general. Si no fuera así ¿qué hacían las familias españolas (y otras) comprando viviendas como si no hubiera mañana con hipotecas al 120% a 50 años con incrementos de precio interanual de aurora boreal?

Y ahora el gobierno se reúne con las empresas y les pide unidad, esfuerzo y sacrificio. Y las empresas piden que se mantengan los ERTE. Y los sindicatos también. Suena rarísimo cuando todos piden lo mismo. Es normal, empresas y trabajadores saben que si retiran los ERTE muchas de esas empresas no existen. Esperan que el tiempo surta el milagro y lo inevitable no se produzca simplemente ganando tiempo. Pero eso sólo es retrasar el problema para las empresas y, por derivación, para los trabajadores. El propio Banco de España, que suele ser el más certero en sus predicciones y avisos, ya han advertido de que ‘los ERTE solo retrasarán el proceso de destrucción de empleo pues cuando ha pasado ya tanto tiempo, la reestructuración de la empresa es inevitable’. Mantener los ERTE sin límite solo retrasará el problema, pero no lo evitará.

Y ahora algo más, el nuevo mantra. Durante este mes vamos a convivir con un mensaje robusto de que ha empezado la ‘recuperación’. El modo con el que van a sujetar esa afirmación será el ‘crecimiento del PIB intertrimestral’. Ya lo indicó la AIReF, que rondará el 15%, y lo ajustó la ministra Calviño en un 10%. Es tremendo como medios y dirigentes políticos son incapaces de retorcer eso y darle el verdadero significado. Se emite que vamos a crecer en el tercer trimestre y se acabó. Y, sin ser falso, no es exactamente así. Me explicaré.

El PIB lo calcula trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística sumando el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones y se ajusta por inflación con una cosa llamada 'deflactor del PIB'. Si comparamos el PIB de un trimestre con el anterior, obtenemos crecimiento intertrimestral. Si comparamos el PIB de un trimestre con el del mismo trimestre de hace 12 meses obtenemos el crecimiento interanual. Cuando el PIB intertrimestral mejora tras una caída abrupta, no quiere decir que sea positivo, sino que es menos negativo.

Como dicen, todo apunta a que el tercer trimestre del 2020 quizá tengamos crecimiento del 10% sobre el dato del trimestre anterior, en el que la caída fue de un 18,5% sobre la caída del primero que ya cayó un 5%. Es pura aritmética. No es un rebote, es la activación de la economía que estuvo parada y congelada. Para entenderlo, metáfora:

1. Estábamos en la Planta Tercera de un edificio

2. En el primer trimestre bajamos a la Planta Baja.

3. En el segundo caímos al Sótano Quinto

4. En el tercer trimestre subiremos al Sótano Segundo

Atendiendo a esta metáfora y vinculándola a la versión oficial, hemos subido tres plantas pero si aplicamos el tipo interanual seguimos en pleno sótano.

El dato de crecimiento interanual del PIB trimestral es la suma de los crecimientos intertrimestrales de 4 trimestres. Pero esto no es el crecimiento del PIB anual, es sólo el crecimiento del PIB del trimestre comparado con el del mismo trimestre de hace un año. Esta cifra tiene 'jet lag' con respecto al crecimiento intertrimestral. Por ejemplo, llevamos dos trimestres con crecimiento intertrimestral negativo (-5% + -18,5%), pero la cifra de crecimiento interanual podemos estar en -11% aproximadamente aunque en el cuarto trimestre sea plano si no se reactiva algo más la economía o, incluso negativo, si empiezan los despidos masivos.

Pero lo grave, lo absolutamente importante, no es una cifra u otra. El drama es la afectación en la economía real y que medidas se van a adoptar en paralelo para solucionar o amortiguar el impacto más severo de la crisis que viene. El asunto tratará, y no parece que nadie esté pensando de manera seria en esto, de como atajar la sangría de desempleo inminente. Algo que sólo se puede lograr con empleo ineficiente, de escaso valor, subvencionado e innecesario. Una especie de Plan E laboral. El reto reside en cómo equilibrar el escudo social con la modernización y digitalización del modelo productivo cuyas soluciones pasan por diseñar y ejecutar una estrategia macro y microeconómica destinada a paliar los efectos inmediatos de la crisis y propiciar la recuperación basada en la iniciativa privada y apoyándola.

Pero no quiero quedarme sólo en el análisis crítico. Quisiera ofrecer, al menos, algunas ideas que pudieran ser potenciales modos para salir adecuadamente de la crisis. Entre esas medidas antepongo una de tipo fiscal. La necesidad urgente de reducir los costes fiscales, regulatorios y sociales de las empresas, así como proporcionar a las solventes la liquidez suficiente para evitar su bancarrota. Para ello, mientras el déficit y la deuda aguanten, sería muy efectivo aplicar una reducción de los impuestos y de las cotizaciones empresariales a la seguridad social en lugar de aplazamiento transitorios de la factura tributaria como se está haciendo. Retrasar sólo estimula el ahorro y la no inversión. La reducción dinamiza el gasto.

Es obligatorio mantener empresas que puedan generar empleo a medio plazo. Como sea. Sólo esas. Seguir disfrazando a otras que no van a sobrevivir exige un coste que bien podría invertirse en éstas otras que se están ahogando. Es cuestión de focalizar adecuadamente. El dinero público no es infinito, ya lo sabemos. Es evidente que reducir impuestos genera una disminución adicional de la recaudación y un alza del déficit inmediato, pero ayuda a sobrevivir a empresas con incentivos adecuados para reactivar la economía.

Otro camino para solucionar el desastre tiene que ver en cómo se transita desde un modelo económico en cierre a otro más innovador. Eso no es sencillo ni rápido. Sabemos que el mayor problema va a ser el empleo, con una destrucción masiva y creciente durante 2021, por lo que no es factible esperar a que el cambio de modelo de crecimiento más tecnológico y de alto valor se genere de un modo veloz. No podemos esperar años y por eso se debe eliminar toda fricción posible a la hora de contratar. Es esencial eliminar todos los impuestos a la contratación. En Irlanda, por ejemplo, el empleo perdido en un mes se recupera entre en máximo un trimestre, en España, de media, hablamos de más de un año y tiene mucho que ver con el coste que supone contratar. En tiempos de escasa oferta laboral, complicar la demanda es suicida.

Otra solución es la de estimular la inversión externa. Habrá inversión, no lo dudemos, la economía se mueve siempre pero el dinero va hacia donde se le trata bien o se le deja cierta libertad. No es factible esperar años para recibir permisos de inversión en España. Se deben eliminar todas las barreras burocráticas para atraer toda la inversión posible. Esto no es fácil, pero es una tarea pendiente que se podría acometer ahora de una vez. Tiene componentes de modelo económico, de mercado y de sentido político, pero no hay otra. Sin dinero externo privado no vamos a salir rápido. La lección de 2008 es que salir tarde, es salir peor.

Más soluciones. Recortar lo público o, al menos, hacerlo más eficiente. Aplica al gasto para modernizar y transformar digitalmente la economía que debe pasar por la conversión de un sector público digital, más barato, ágil, moderno, eficiente y tecnológico. Y, hablando de eficiencia, no estaría de más que, tras todas las palabras habituales de ‘ayudas a las empresas’ se entendiera bien a quién se pretende ayudar y cuál es el destino final del crecimiento de esas empresas. Ayudar a empresas tradicionales es lógico y necesario. Ofrecer créditos tradicionales a empresas tipo startups, tecnológicas o Pymes innovadoras cuyo ADN es muy distinto, no sirve de nada. Funcionan de manera distinta.

En resumen, las soluciones son muchas y muy complejas. Las directrices desde mi punto de vista tienen que ver en el tránsito entre un modelo u otro sin dañar empresas, manteniendo protección social y, sobretodo, no incrementar el coste y el volumen de empresas o modelos económicos que no tienen ningún tipo de encaje en un tejido productivo con futuro y moderno. En ese sentido no nos podemos permitir que, tras esta crisis, no queden empresas que pensaban fabricar el futuro. Muchas están sufriendo por la dificultad que supone alcanzar las líneas de liquidez. El 97% de las empresas de España son microempresas, y de ellas, la mayor parte de empresas muy innovadoras con apuestas de futuro tecnológico que requieren tiempo para materializar sus proyectos, no tienen acceso a esos préstamos porque no tienen activos mobiliarios o estaban en pérdidas en 2019.

Problemas y soluciones, dan para un trabajo más extenso. Es normal, pues los problemas no se acabarán nunca, pero las soluciones, tampoco.

De robots éticos a personas éticas con robots

“Un robot ha presidido nuestra cena de fin de año”. Con este pensamiento concluyeron los comensales una Nochevieja de 1884. Habían sido invitados por William J. Hammer, antiguo ayudante de laboratorio de Edison, a una amena y sorprendente “cena eléctrica”. En la sala donde se celebró la velada, Hammer aparejó una gran mesa alargada, sobre la cual dispuso cuidadosamente un “electrificante” menú, compuesto, entre otras delicias, por “tostada eléctrica”, “pastel de telégrafo”, “pastel de teléfono” o “limonada incandescente”.

“Un robot ha presidido nuestra cena de fin de año”. Con este pensamiento concluyeron los comensales una Nochevieja de 1884. Habían sido invitados por William J. Hammer, antiguo ayudante de laboratorio de Edison, a una amena y sorprendente “cena eléctrica”. En la sala donde se celebró la velada, Hammer aparejó una gran mesa alargada, sobre la cual dispuso cuidadosamente un “electrificante” menú, compuesto, entre otras delicias, por “tostada eléctrica”, “pastel de telégrafo”, “pastel de teléfono” o “limonada incandescente”.

La mesa estaba presidida en su extremo por un autómata llamado Júpiter. A las 12 en punto de aquella noche, la luz se apagó y distintos elementos de la sala se fueron encendiendo. Entre fogonazos eléctricos, el pastel de telégrafo comenzó a emitir mensajes y la limonada incandescente se iluminó; Júpiter levantó su copa y empezó a beber, sus ojos brillaron con un verde intenso, su nariz enrojeció, en su pecho brillaron luces diamantinas y con voz profunda y jocosa empezó a gritar: ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Al finalizar la velada los invitados de Hammer partieron con la inquietante sensación de haber vivido acontecimientos con medio siglo de antelación.

Hoy en día esta “cena eléctrica” y el propio robot Júpiter no tienen misterio para nosotros. Todo ese aparato eléctrico no era más que un conjunto de artilugios electromecánicos operados por Hammer mediante una serie de interruptores controlados desde un cuadro de mandos que descansaba en su regazo. Júpiter era capaz de hablar porque disponía de un fonógrafo ubicado en el interior de su cuerpo, accionado también por Hammer. Todo el invento estaba alimentado por unas baterías colocadas debajo de la mesa. ¿Podemos afirmar que era un sistema inteligente?

Depende de lo que entendamos por inteligencia y de lo que incluyamos dentro del sistema. De manera simplificada podemos asimilar por inteligencia la capacidad de pensar y actuar de manera racional como un ser humano. Si por sistema consideramos solo al autómata Júpiter, no podemos decir que exista comportamiento racional, pues todo él estaba accionado por Hammer. Por el contrario, si por sistema entendemos todo lo anterior junto al propio señor Hammer, entonces no tendremos duda en admitir que estamos delante de un sistema inteligente (considerando al señor Hammer racional, a pesar de su locura de cena).

El autómata Júpiter es un rudimento aproximado pero válido de lo que hoy entendemos por inteligencia artificial. ¡Qué dislate!, se podrá pensar. Júpiter no tomaba decisiones. La inteligencia artificial actual tampoco; sus decisiones están condicionadas por un software desarrollado por unas personas. La confusión viene de creer que la inteligencia artificial es autónoma y nos ilusionamos hablando de vehículos de conducción autónoma.

Sin embargo, en estos vehículos, quien se encuentra al volante es un, o una, ingeniero, a quien no conocemos, que toma sus decisiones sobre qué interruptor activar para, por ejemplo, en caso de accidente salvar a éste o aquél. En lugar de vehículos de conducción autónoma deberíamos llamarlos vehículos de conducción desconocida. Al menos en la “cena electrificante”, Hammer estaba en la mesa con sus invitados y estos le conocían.

La inteligencia artificial solo simula autonomía. Un sistema inteligente ajusta sus acciones según el entorno para conseguir un objetivo dado. Este ajuste lo realiza en un proceso de prueba y error llamado “aprendizaje”, el cual, junto con sus acciones de adaptación al entorno, simulan una ilusión de autonomía.

Una ilusión, pues tan solo es el resultado de un software que le hace actuar según la intención de su desarrollador, de igual manera que Júpiter se movía según sus piezas mecánicas activadas por Hammer. La inteligencia artificial no es un sujeto, sino un objeto sujeto a un software.

Dado que un sistema de inteligencia artificial está sujeto a un software, deberemos crear un software ético. Pero ¿con qué ética? Y, si encontramos una ética adecuada, ¿será ésta computable?

Con la primera pregunta llevamos 2 500 años y no hemos llegado a una solución concluyente. Una agrupación, que no la única, de los tipos de éticas que se han sucedido a lo largo de la historia divide a éstas en dos categorías: éticas teleológicas (o de las consecuencias) y éticas deontológicas (o de los principios).

Las éticas teleológicas determinan que una acción es correcta en función de su resultado o consecuencia. Así para Aristóteles, una acción es buena si consigue la felicidad; o para los utilitaristas, si se consigue el mayor bienestar para el mayor número.

Ahora bien, ¿obtener el mayor bien para muchos es lo que se debe hacer? Con esta pregunta entran en juego las éticas deontológicas, donde lo correcto viene determinado por el cumplimiento del deber, con independencia de sus consecuencias.

En un principio, ambas éticas pueden ser computables. Las más sencillas de programar serían las deontológicas. Bastaría con incluir estos imperativos categóricos como órdenes expresas para que el sistema inteligente realice u omita una acción. Pero, ¿qué mandato programamos? ¿Sería universal o puede depender del usuario? Si queremos cumplir con una ética teleológica, el sistema debería hacer una predicción sobre las consecuencias de sus actos, para lo cual tendría que plantearse varias acciones posibles y hacer un cálculo estadístico y predictivo de la probabilidad de bondad o beneficio de cada consecuencia, actuando entonces con la acción de beneficio probable más alto. Esto reduce la ética a un cálculo matemático. Entonces, ¿cómo calculamos la bondad o beneficio de una acción? ¿Es la ética una cuestión de estadística? Si finalmente no sucede el beneficio más probable, ¿quién responde?

Afortunadamente hay una posible solución a este círculo filosófico entre las éticas deontológicas y las teleológicas. La solución está en la llamada ética aplicada, que consiste en circular entre la ética de principios y la ética de las consecuencias con la mediación de las virtudes.

Para Aristóteles, la virtud consiste en realizar bien su función. Así, un ser humano virtuoso sería aquel que realiza bien su función ¿Y cuál es mi función como ser humano? Entramos de nuevo en siglos de debate. Actualmente hablamos de virtud en el sentido de la excelencia en la persona que busca un comportamiento moral, es decir, que busca la vida buena. En palabras de Alasdair MacIntyre, la vida buena para el hombre es la vida dedicada a buscar la vida buena para el hombre, y las virtudes nos capacitan para entender más y mejor lo que es la vida buena para el hombre.

De todas estas cuestiones filosóficas extraemos dos conclusiones relevantes para una computación de la ética. Primero, que esto mismo resulta complicado. Un código ético computable debería tener éticas deontológicas, éticas teleológicas y virtudes: las dos primeras podrían ser computables, como hemos visto, pero veo complejo cómo convertir la virtud en un algoritmo.

Por consiguiente, y esta es la segunda conclusión, la única salida para disponer de un sistema inteligente ético no es tanto computar un código ético, cuestión ardua, sino considerar al ser humano dentro de dicho sistema —como el sistema formado por el autómata Júpiter y su hacedor Hammer, donde la ética de Júpiter es la ética de Hammer—. De esta manera, tener una inteligencia artificial ética es tener seres humanos que buscan ser mejores personas usando la inteligencia artificial mediante la ética aplicada.

La ética aplicada intenta resolver problemas éticos de actividades humanas concretas. En este sentido ha sido el modelo para crear marcos éticos como la bioética, ética de la economía o ética de las profesiones. Siguiendo a Adela Cortina, proponemos usar la ética aplicada mediante este método circular —llamado hermenéutico— entre la ética de los principios y la ética de las consecuencias, con una mediación de las virtudes, de la siguiente forma:

Determinar el fin específico —o bien interno— por el que cobra sentido y legitimidad social la inteligencia artificial.

Esclarecer los medios que usa la inteligencia artificial para producir dicho bien en la sociedad.

Indagar qué virtudes, valores y principios debemos incorporar para alcanzar ese bien interno, dentro de una moral cívica de la sociedad en la que se inscribe y mediante lo que se llama la ética del discurso.

Dejar la toma de decisión en manos de los afectados, los cuales, con asesoría y con datos precisos y claros, puedan ponderar las consecuencias, sirviéndose de criterios tomados de distintas éticas —una de ellas podría ser la utilitarista—.

Por tanto, la ética en la inteligencia artificial no es cuestión —solo— de emitir códigos de buenas prácticas por parte de las organizaciones (códigos deontológicos), sino de profundizar en cuál es el fin específico de la inteligencia artificial, qué virtudes queremos desarrollar para conseguir tales fines y cuáles son sus consecuencias. Sobre este último punto todavía necesitamos más investigación. Para los dos primeros, lanzo una propuesta inicial:

La inteligencia artificial es una herramienta, como lo es una palanca o un martillo, por tanto, su fin es aumentar las capacidades del ser humano; el fin de la inteligencia artificial es ayudar al ser humano.

Para conseguir este fin, una de las virtudes que debemos aplicar es la autonomía, que consiste en obedecer a esa parte de cada uno que es libre porque está sujeta a la razón. Así, un sistema inteligente dejaría de ser ético si usurpa dicha autonomía y evita que nosotros tomemos decisiones. Puede sonar algo brusco, pero la decisión de atropellar a alguien o estrellar el coche debe seguir siendo nuestra, porque eso es una decisión del ámbito de la ética y la ética es algo específicamente humano. Para tomar la decisión correcta tenemos la ética aplicada.

En la cena de fin de año de 1884 hubo un sistema inteligente formado por el autómata Júpiter y por Hammer, un ser humano autónomo. Esta idea nunca debemos perderla.

La versión original de este artículo aparece en el número 114 de la Revista Telos, de Fundación Telefónica.

Juan Ignacio Rouyet, University Lecturer, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja

¿Qué pasará con la economía 'contactless'?

La nueva economía, la que viene, la de bajo contacto permanecerá por tiempo. En gran medida va a quedarse. Dará paso a una economía formada por nuevos hábitos y normas basadas en una interacción más reducida y con restricciones importantes. Esta situación lo va a cambiar todo. ¿No vas a cambiar tu negocio? ¿No vas a modificar tu manera de trabajar? Y además, ¿qué es eso de la economía ‘contactless’? Pues es un nuevo comportamiento económico basado en una serie de restricciones y elementos que te relato a continuación:

Cuando todo cambia, el que cambia no gana siempre, pero el que no cambia casi siempre pierde. Supongo que estás pensando, me parece muy bien pero ¿qué hago yo con mi pequeña empresa? ¿qué hago si soy autónomo? ¿cómo le digo a mi jefe que tiene que innovar ahora más que cuando las cosas iban bien? Cuando todo va mal, lo va para muchos. La mayoría deja de invertir. Es momento de adelantarles. Con precaución, con estrategia, pero es tiempo de acelerar. Lo veo cada día. Entre nuestros clientes, algunos han decidido detenerse por completo, otros reducir velocidad y, unos pocos, han empezado a acelerar y a plantear modelos de innovación. Éstos últimos, ya empiezan a tener resultados muy esperanzadores. No sabemos en gran medida como va a ser esa Nueva Normalidad, pero se puede empezar a interpretar. En una economía en caída, en retroceso, donde se venda menos, deberá ser más certero en las ventas y eficiente en los procesos. Para eso hay una llave maestra: la transformación digital.

Y si estás pensando que mejor esperar, lo respeto pero no comparto que deba ser por mucho tiempo. El movimiento es lo correcto. Moverse es experimento. Es riesgo, pero es oportunidad. Evita el riesgo extremo, vaciar la caja a una sola apuesta o a contratar perfiles que no sabes si van a ser útiles en el medio plazo. Innova con tu conocimiento, con la experiencia. Aparta un fragmento del presupuesto de emergencia, para innovar. Hazlo sin abandonar tu negocio actual. En la medida que el mundo se vaya equilibrando, parte de lo que vendías hace unos meses, volverás a venderlo. Tal vez menos, pero seguirá siendo parte de tu negocio. Mientras llega, paraliza lo no rentable, lo que no se vende. Intenta conocer a tu cliente, el que tenías, el que tienes y el que tendrás. Averigua qué compra y el motivo. Utiliza tecnología para lograrlo. Ejecuta un plan. Solicítalo si no sabes como hacerlo. Trabaja en equipo, busca la colaboración.

La nueva economía, la que viene, la de bajo contacto permanecerá por tiempo. En gran medida va a quedarse. Dará paso a una economía formada por nuevos hábitos y normas basadas en una interacción más reducida y con restricciones importantes. Esta situación lo va a cambiar todo. ¿No vas a cambiar tu negocio? ¿No vas a modificar tu manera de trabajar? Y además, ¿qué es eso de la economía ‘contactless’? Pues es un nuevo comportamiento económico basado en una serie de restricciones y elementos que te relato a continuación:

Reducción del 80% viajes internacionales y gasto turístico y un aumento considerable del turismo interior. Preparemos la plataformas para ello.

Aumento del comercio electrónico. Han aumentado las entregas: lo entregado en 8 semanas equivale a lo entregado en 10 años. El que no venda por la red perderá clientes.

No habrá recuperación en V o U ni asimétrica ni nada. En Europa se paliarán las pérdidas con la deuda y el impacto económico será más atenuado, pero hay 4 años por delante de duros ajustes. Aumentará todo lo que tienen que ver con las aplicaciones y los modelos de negocio de la economía circular.

Aumento del comercio de proximidad. En la cadena agroalimentaria será clave. Las tiendas de productos de proximidad y las ventas por internet crecerán. Todas.

El hogar se re-configura como la nueva cafetería, restaurante, centro de ocio y entretenimiento. Allí se concentrará el entretenimiento y la televisión en múltiples dispositivos y será clave el streaming.

El teletrabajo ha aumentado exponencialmente. Se ha multiplicado por 30 el uso del teletrabajo en 6 meses. Las videoconferencias son la clave pero hay que diferenciar entre teletrabajar y trabajar desde casa. El uso de Zoom se ha multiplicado por 30. Teams le sigue en segundo lugar.

En Telemedicina el aumento de citas virtuales se ha multiplicado por 20 durante la crisis sanitaria. El seguimiento online del paciente será una tendencia creciente. Las apps moviles y conectadas a todo tipo de dispositivos serán claves

Respecto a educación y formación, más de 250 millones de estudiantes en todo el planeta fueron el mayor experimento de formación a distancia de la historia. Será necesaria una revisión de los modelos para una vuelta a las aulas con otro modelo híbrido, presencial y virtual. Es interesante saber que el 35% del contenido en Netflix ya se usa en educación.

Los eventos tendrán que adaptar su oferta. Todos los grandes eventos han migrado a plataformas tecnológicas online y aunque volverán los eventos estamos ante una nueva configuración de la capacidad híbrida de éstos.

Los pagos online con tarjeta y contactless han experimentado un fuerte crecimiento y posiblemente el dinero en metálico comience a tener un uso minoritario. No obstante vamos hacía un pago totalmente digital sin contacto y vinculado a bancos digitales y ofertas en criptomonedas probablemente.

Recuerda que la sociedad contactless no consistirá en que llevemos mascarilla todo el día. Tampoco que nuestra privacidad se vea comprometida por culpa de apps que nos digan si estamos contagiados o no. Y por descontado, no pasearemos a expensas de que un robot nos avise si no respetamos la distancia de seguridad. En un tiempo, todo volverá a ser como era, solo habrán cambiado aspectos metodológicos o tecnológicos. Pero hay algo que sí debemos tener en cuenta: quien está dispuesto a adaptarse al cambio, por muy acelerado que sea, tiene muchas posibilidades de ganar.

Mientras seguimos ocupados con la pandemia, algo inevitable se está desarrollando.

A pesar de la reticencia humana hacia los robots autónomos, alimentada por el miedo a que su implementación a gran escala acabe con el empleo de muchas personas, la realidad es que allí donde hay mayor densidad de máquinas de este tipo también hay una mayor ocupación en términos generales. Es cierto que un alto grado de robotización en sectores específicos puede desencadenar una reconfiguración importante del mercado laboral, pero si comparamos las tasas de desempleo con el grado de robotización por país, vemos que no existe una correlación entre el número de robots implementados y las tasas de desempleo. Eso suele ser porque hay un modelo estratégico de implementación, un estímulo real al cambio orientado a que no sea una agresión. El problema viene cuando eso sucede sin haberlas visto venir. El desastre puede ser monumental. Estamos hablando de algo que va mucho más allá del concepto Transformación Digital, mucho más.

A pesar de la reticencia humana hacia los robots autónomos, alimentada por el miedo a que su implementación a gran escala acabe con el empleo de muchas personas, la realidad es que allí donde hay mayor densidad de máquinas de este tipo también hay una mayor ocupación en términos generales. Es cierto que un alto grado de robotización en sectores específicos puede desencadenar una reconfiguración importante del mercado laboral, pero si comparamos las tasas de desempleo con el grado de robotización por país, vemos que no existe una correlación entre el número de robots implementados y las tasas de desempleo. Eso suele ser porque hay un modelo estratégico de implementación, un estímulo real al cambio orientado a que no sea una agresión. El problema viene cuando eso sucede sin haberlas visto venir. El desastre puede ser monumental. Estamos hablando de algo que va mucho más allá del concepto Transformación Digital, mucho más.

Defiendo el papel relevante de la robótica en el futuro inminente. De hecho no será factible evitarlo por lo que es mejor prepararnos para esa nueva realidad que se avecina. Es más, mientras la crisis sanitaria, económica y social, se desplieguen en toda su magnitud, por debajo, arriba o al lado, da igual, la automatización del mundo, su robotización y la incorporación de la inteligencia artificial se está produciendo sin pausa. Cuándo todo esto se termine, que terminará, el mundo no habrá cambiado hacia la dichosa ‘nueva normalidad’ o por un modelo de relaciones ‘contactless’, ¡no!, descubriremos que el cambio se habrá producido en capas ocultas pero relevantes. El mundo se habrá robotizado mientras estábamos pensando en otras cosas. No prever eso, supondrá una crisis laboral que dejará como si fuera un juego de niños la crisis que se vaticina provocada por los confinamientos y los cierres de sectores económicos que estamos viviendo actualmente en medio planeta.

Es más, hay cosas que están pasando frente a nuestras narices y no nos damos cuenta de lo importantes que son para normalizar y estimular ese proceso de cambio en las relaciones humanos-robots. La inmunidad para actuar en entornos que se han vuelto temporalmente peligrosos para los humanos hace que sea más importante que nunca el aprovechar el potencial de los robots sociales. Es posible que la vía de entrada hacia ese nuevo ecosistema de relaciones humano-robot se produzca a partir de esos robots de tipo social y que, ahí sí, se acelere todo de manera exponencial.

Durante la emergencia sanitaria, los establecimientos comerciales han priorizado la utilización de estos robots para la promoción de medidas de prevención contra el virus. Debido a la emergencia, el miedo a la interacción con los robots sociales se está desvaneciendo ante un frente común: la lucha contra el virus, contra la soledad, por la seguridad y por la investigación. Diversos indicios evidencian también estos cambios a nivel institucional, como la flexibilización de las normas de circulación para robots mensajeros en algunos territorios de China, Reino Unido, Suecia, Corea del Sur o Estados Unidos. Los vehículos autónomos que entregan material sanitario tienen vía libre en muchos lugares donde la norma lo impedía hace muy poco. Drones y vehículos de entrega autónomos se han normalizado en algunos lugares. Incluso hemos visto al famoso ‘Spot’ de Boston Dynamics procurando por la distancia social en un parque de Singapore.

El rol de los robots sociales durante la pandemia ha superado cualquier otro tipo de tecnología o herramienta utilizada para el cuidado físico y mental de las personas o la reducción del riesgo de contagio entre los trabajadores. La demanda de estos robots se ha incrementado produciendo su rápida adopción en respuesta a la crisis, lo que ha potenciado que los beneficios de su implantación se hagan visibles en la sociedad. Una sociedad que poco a poco se está familiarizando con estos robots sociales y entendiendo que están para ayudarnos cuando sea necesario.

En este sentido resulta importante examinar cómo estos robots que están siendo utilizados para paliar los efectos de la pandemia, permiten esa llegada masiva del uso de mecanismos no orgánicos a nuestra vida cotidiana. En esas actividades está la clave de lo que comento. Era este el estimulante, el detonante del que hablaba en mi último libro.

Su normalización se evidencia por su utilidad y esa utilidad los ubica en la normalidad. En breve, si no se hace una previsión de su impacto, el problema será enorme y de difícil digestión. Es el momento de incorporar a las estrategias económicas para afrontar la mayor crisis económica y social que hemos vivido los que tenemos edad de trabajar en el mundo, si es que las hay realmente, un factor que será central: el tránsito hacia la singularidad tecnológica, la quinta revolución industrial y la sustitución por parte de robots y sistemas inteligentes a humanos en tareas determinadas.

Algo que bien podría ser un beneficio enorme para la economía y la sociedad si se hace bien y con previsión, puede convertirse en un escenario trágico y demoledor si se deja a la inercia. Lamentablemente la inercia y el ‘ya veremos’ es una de las habilidades mejor desarrolladas por la casta de inútiles que determinan el camino a recorrer políticamente.

Tutorial sobre el Plan de Recuperación del Gobierno de España.

El Gobierno de España ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para superar la crisis económica y social generada por el shock de oferta y demanda que vivimos hace unos meses y que se ha ido trasladando en el tiempo a todos los sectores productivos. Recordemos que el pasado mes de julio, los países de la UE fueron capaces, con una guerra interesante, de acordar un Plan de Recuperación para Europa. La idea era comprometer los objetivos estratégicos europeos a medio plazo.

El Gobierno de España ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para superar la crisis económica y social generada por el shock de oferta y demanda que vivimos hace unos meses y que se ha ido trasladando en el tiempo a todos los sectores productivos. Recordemos que el pasado mes de julio, los países de la UE fueron capaces, con una guerra interesante, de acordar un Plan de Recuperación para Europa. La idea era comprometer los objetivos estratégicos europeos a medio plazo.

Entre los acuerdos estuvo la creación de Next Generation EU. Un programa que pondrá, entre 2021 y 2023, 750.000 millones de euros al servicio de la recuperación y transformación de la economía europea. Su objetivo es apoyar a los Estados y sus reformas, incentivar las inversiones privadas para dinamizar la economía y reforzar los sistemas nacionales de salud. A España le tocaron 140.000 millones. Una pasta. La idea, según lo presentado ayer por el gobierno español, es dar prioridad en el uso de estos recursos a acuerdos internacionales, como la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y programas europeos, como el Pacto Verde Europeo que se traducirán en volcar un 37% de esos recursos a la transición ecológica, un 33% a la transición digital y el resto a cohesionar la sociedad y el territorio y a la igualdad de género.

¿Como te quedas? Pues en realidad estos ejes ya estaban en los programas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la agenda España Digital 2025 que ya se habían presentado y que vivían en la mayor ineficiencia pública conocida. El plan no es más que el resultado de un ‘mix’ de planes ya existentes que buscaban modernizar nuestra economía pero que no lo ha logrado todavía. Una de las explicaciones bien podría estar en la incapacidad para gestionar fondos europeos. La prueba más evidente de esto es que España solo ha ejecutado el 39% de los fondos estructurales, por lo que, cuando estamos a punto de empezar a recibir todo ese dinero que tiene que engrasar el ‘Plan’, aparecen muchas dudas de si vamos a ser capaces de utilizarlos correctamente o con garantías.

De las promesas de creación de empleo y de crecimiento del PIB gracias a estos planes y estos recursos, si acaso no digo nada. Felipe González ya prometió en 1982 la creación de 800.000 puestos de trabajo. Años después lo que había creado eran 800.000 parados más. El mismo expresidente dijo una década más tarde: ‘he aprendido que el empleo no se prometen desde un gobierno pues el empleo lo crean empleadores y empresas’. Pues eso. Y no seré yo quien niegue que, una fuente tan importante de recursos orientados a la modernización del modelo de crecimiento de este país, es algo positivo y que, obviamente, se convierte en una oportunidad única. El problema no radica en las intenciones, el asunto está en la capacidad y en la dimensión exacta de esas transferencias y créditos que vendrán de Europa. Hablamos de un monto que, bien analizado, igual no es suficiente.

Podría no ser suficiente dadas las elevadas previsiones de deuda y déficit (11,3% del PIB en 2020 y del 7,7% en 2021). Veremos como se conjuga la obligación de colocar deuda a niveles inéditos cuando Europa deje de comprarla como si fuera un pozo sin fondo. Eso no durará siempre. Por eso, lo que se haga o no se haga en los próximos tres años repercutirán en los próximos treinta. Y es que hay algunos escollos que se van a presentar y que requerirán de que este gobierno, y los que vengan, se dejen de modelos de comunicación y espectáculos diversos y se centren en la capacidad de gestión. La deuda bruta de las Administraciones Públicas, es decir, los pasivos en circulación a 30 de junio sumaban 1.886.011 millones de euros, el 161% de nuestro PIB que se estima en 1.171.748 millones de euros para este año. De momento lo que sabemos es que este gobierno es buenísimo endeudándose. En seis meses han crecido en 125.000 millones. Si añadimos la deuda de empresas públicas, 38.282 millones, el monto total de la deuda bruta asciende a 1.924.293 millones: 164% del PIB. El remate. El déficit público cosechado hasta 30 de junio se eleva a 61.589 millones de euros, cuando el año 2019 se saldó con un déficit 35.195 millones. Pinta complicado.

Y entonces, ¿va a servir este plan? ¿va a ser capaz de generar un nuevo modelo de crecimiento? ¿es factible crear empleo en sectores verdes y digitales sin afectar al resto del cuerpo laboral? Es posible que sí, pero alguien debería decir que la transición no es neutra. Rediseñar todo un modelo productivo no se hace en tres años ni se puede plantear sin una acción real sobre la educación y la formación. Por eso observo ausencias importantes en este plan que se presentó con tanta modernidad. Hablo de cómo se soporta unas cifras de paro absolutamente brutales que se irán evidenciando cuando los ERTE se conviertan en estructurales. Hablo de la nula referencia a la sostenibilidad de las pensiones. Hablo de cómo se piensa flexibilizar el mercado laboral para que sea atractivo contratar. Hablo de cómo piensan reducir el coste fiscal para las empresas que necesitarán capacidad de inversión y no de pagos impositivos. Hablo de que no aparece nada en ese plan que se refiera a la necesidad de aumentar la dimensión de las empresas que ahora son demasiado pequeñas para ser eficientes y con excesivas barreras para incorporarse a la corriente de la digitalización, la internacionalización o la innovación. Hablo de cómo se piensa adoptar una reforma en profundidad para modernizar el sistema fiscal.

También hablo de que no veo ni una referencia a la economía del dato, del estímulo de la inteligencia artificial, de la dinamización de la investigación tecnológica, de la atracción de empresas innovadoras y tecnológicas de otros países con un plan fiscal que les haga atractivo venir. Y hablo de que el desembolso de las transferencias del fondo de recuperación a España, dependerá de que cumplamos con las reformas y criterios de inversión establecidos y que se refieren en gran medida a ejecutar algunas políticas muy distintas a las que defiende el gobierno actual. Veremos cómo se conjuga esto.

Recordemos, también, que si obviamos las reformas estructurales y fiscales necesarias, las inversiones provenientes del fondo de recuperación no podrán obtener el máximo rendimiento, lo que establecería una mayor desigualdad económica entre el norte y el sur de Europa. Nosotros más deuda y dependencia de Europa y mayor justificación para los ‘frugales’ para no autorizar más transferencias. España no se había recuperado de la crisis de 2008, no hizo los deberes y no parecía importarle hasta marzo pasado que nos explotó todo esto frente a nuestras narices. Por eso, Europa, no tiene tan claro que seamos capaces de implementar todas las condiciones que se nos va a exigir. Por eso incorporaron mecanismos de ‘veto’ a las transferencias y ayudas. Una vez se envíen los proyectos para utilizar esos fondos, se tendrán que autorizar por todos. Ya verás como eso no va a ser tan sencillo, ya verás.

Articular políticas para ayudar a que las empresas inviertan más en innovación de manera más sostenida en el tiempo con resultados positivos es más difícil que crear kilómetros de AVE infrautilizados o aeropuertos que sólo sirven para filmar anuncios publicitarios en sus pistas de aterrizaje. No critico al actual gobierno, eso lo han hecho todos. De un color u otro. La mala previsión estratégica no tiene color. La conveniencia de no hacer reformas cuando todo parece ir bien, no tiene ideología. La clase política no suele arriesgar, no suele ser atrevida y vienen tiempos en los que tocará arriesgar y conquistar el futuro en lugar de esperarlo. De ahí que sería fundamental tomar decisiones duras pero imprescindibles. Es obligatorio saber ya cuantos ERTEs son paro, cuantas empresas sujetas a un ICO son empresas zombies y, cuantos modelos productivos y de crecimiento son factibles ahora mismo de abrazar esa tecnología verde y azul. Si no se hace, partimos de un punto inicial incorrecto, falso y abocado al error.

¿Los informativos televisivos tienen los días contados?

La jefa de informativos de la BBC, Fran Unsworth, explicó hace poco que los informativos en televisión tienen los días contados. Aseguraba que la corporación pública británica podría acabar emitiendo sólo una de las cuatro ediciones que ahora mantiene. El motivo: el éxodo de la audiencia cada vez más intenso hacia los smartphones o las tablets.

Cuando la crisis sanitaria pase, que pasará, llegará la crisis económica, que llegará. Pero la recesión derivada de todo cuanto ahora nos está sacudiendo también pasará. Y lo hará en dos frentes. Por un lado superando debates que no volverán, como la digitalización de muchos modelos de negocio y, por otro, recuperando el ritmo de lo que ya se preveía inevitable pero que la pandemia dejó en segundo plano. Hablo de la robotización, la automatización y la sustitución laboral en múltiples aspectos de la economía.

Lo relevante será quién lo tuvo en cuenta durante este tránsito y quién no. Aquellos que planteen mantener su hoja de ruta para modernizar, automatizar e incorporar la inteligencia artificial en sus relaciones comerciales, en sus procesos, en su generación de modelos de negocio y en, especialmente, estimular la formación de los equipos humanos para trabajar en un mundo nuevo, robótico, automático, sacarán la ventaja que en cada crisis unos pocos logran. Voy a poner un ejemplo que ocupa uno de los sectores aparentemente, y hasta hace muy poco, nadie consideraba amenazado laboralmente por los avances tecnológicos.

La jefa de informativos de la BBC, Fran Unsworth, explicó hace poco que los informativos en televisión tienen los días contados. Aseguraba que la corporación pública británica podría acabar emitiendo sólo una de las cuatro ediciones que ahora mantiene. El motivo: el éxodo de la audiencia cada vez más intenso hacia los smartphones o las tablets.

Fran Unsworth dijo que el boletín ‘News at Ten’ podría sobrevivir pero que seguramente el ‘News at Six’ u otros no. De hecho dijo que ‘el periodismo televisivo seguirá existiendo debido al poder de las imágenes para contar una historia, pero no necesariamente será recibido en el formato que tiene actualmente’. Desde su punto de vista todo ‘estará en el espacio digital y exigirá que se piense de otro modo, en otra dirección’.

Cuando ITN creó el primer boletín de noticias de media hora del Reino Unido en 1967, solo se encargó durante 13 semanas, porque los jefes temían que los espectadores lo encontraran demasiado aburrido. El Six O'Clock News de la BBC tenía, en ese momento, menos de 10 minutos de duración, mientras que el Nine O'Clock News tenía 15. Cincuenta y tres años después, los cuatro principales boletines de noticias diarios de la BBC son en este momento los programas más vistos en BBC One. Pero las cosas pueden cambiar rápidamente, algo que se puede trasladar a cualquier país, a cualquier sociedad. Digital News Report de Reuters señaló que el número de personas que sintonizan las noticias de televisión ha comenzado a disminuir de forma importante. Durante muchos años, el 75-80% de las personas veían regularmente un boletín de televisión, pero en enero de 2020 dijo que había caído al 55%. Aunque la crisis sanitaria lo ha ralentizado, la derivada es inevitable.

Probablemente siempre habrá una audiencia para un resumen diario de los informes de noticias de televisión, pero el mundo digital ofrece muchas opciones nuevas para presentar las noticias con mayor profundidad y claridad. La narración visual no está desapareciendo, está pasando por un momento extraordinario de innovación y transformación. El boletín de televisión tradicional con sus rígidas fórmulas de narración será para un número cada vez menor de personas, pero la pregunta es si los que hoy tienen entre 20 y 30 años desarrollarán ese hábito en años. Sospecho que no.

El asunto es más profundo. La televisión en sí misma es lo que ha dejado de interesar a muchos jóvenes y no tan jóvenes. El formato, el modo en el que se consume esa televisión es lo relevante. El contenido se ha convertido en el principal factor diferenciador, mientras que las tecnologías como la distribución, la búsqueda y la recomendación están utilizando los datos y la inteligencia artificial cada vez mejor. Las plataformas digitales se han convertido en meros canales de distribución, focalizadas únicamente en los aspectos técnicos de la entrega. El modelo de negocio de las empresas digitales ha cambiado ya que los consumidores no pagan por una plataforma específica, sino directamente por su contenido preferido.

En este escenario, los canales tradicionales han logrado con éxito su transformación digital y han asegurado una posición fuerte en el ecosistema de TV y vídeo. Los canales han evolucionado hacia plataformas digitales, estableciendo relaciones directas con los clientes y entregando contenido bajo demanda. Han incorporado nuevos servicios como la publicidad dirigida y las funciones de recomendación, que anteriormente estaban dominadas por las empresas de plataformas digitales. En el mercado coexisten las plataformas digitales, que desarrollan contenidos globales, y los canales tradicionales, centradas en el contenido local. Pero deberán mantener su reinvención. Nada es gratis.

Tengo claro que en el futuro, ver la televisión será una experiencia diferente para cada usuario y cada quien disfrutará de contenido distinto. Cada aventura televisiva será única donde la televisión tradicional y el contenido digital en vídeo se combinarán y se adaptarán a cada espectador con recomendaciones personalizadas creadas mediante tecnología de aprendizaje automático y opciones sociales para que la vida de los usuarios forme parte de sus experiencias.

La casa del futuro según la imaginaban en 1987

En 1987 me escribí una carta a mí mismo que tenía que abrirla 30 años después. Lo hice, lo que viví y sentí lo describo en un libro y en un post. Abajo os lo enlazo. Un ejercicio interesante. No acerté ni una, era muy joven tal vez y leía demasiada ciencia ficción, pero hay personas que son capaces de deducir el futuro de manera ajustada.

Este clip del programa de la BBC "Tomorrow's World" se emitió en 1989 y tenía algunas predicciones sorprendentemente muy precisas sobre cómo sería la tecnología en nuestros hogares hoy. Una especie de 'smarthome' vista desde entonces. El programa tuvo expertos que revelaron sus predicciones para el futuro de los hogares británicos en 2020. Luces que se encenderían y apagarían automáticamente al caminar. Hoy a eso le llamamos #domótica o similar. Lo más divertido es ver como muestran las órdenes controladas por voz como Amazon Echo y Google Home.

Post 'una carta al futuro' → https://lnkd.in/gWrcutG

Cuándo todo cambia, el que cambia casi siempre gana y el que no cambia, siempre pierde.